LA FAMILLE BONGO, LE POUVOIR ET LE GABON

Depuis 56 ans, le Gabon sous la dictature d’une famille : Comment la famille Bongo a façonné un système de pouvoir opaque, et pourquoi la chute de cette dynastie marque une nouvelle étape pour le pays

L’histoire d’une famille qui a accaparé le pouvoir pendant plus d’un demi-siècle

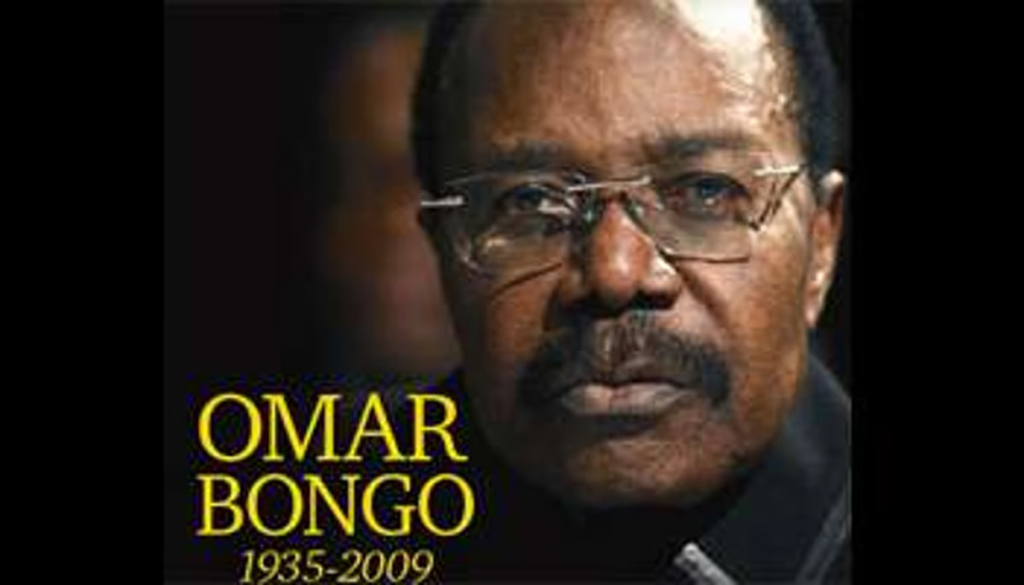

Le Gabon, petit pays de l’Afrique centrale, a connu une monarchie déguisée en démocratie durant plus de cinq décennies. Tout a commencé en 1967 avec l’accession au pouvoir d’Albert-Bernard Bongo, devenu Omar Bongo Ondimba, à la suite du décès du premier président Léon M’ba. Alors que la constitution et les lois devraient garantir la séparation des pouvoirs, la réalité fut toute autre : Omar Bongo s’est rapidement constitué un système d’emprise totale sur le pays.

Dès son arrivée, Omar Bongo se proclama propriétaire du Gabon, utilisant la formule implicite que le pays lui appartenait en propre, à travers des modifications constitutionnelles successives, des lois faites à la va-vite, et surtout par le contrôle de toutes les institutions clés. En 1973, Omar Bongo se convertit à l’Islam et change son nom, marquant un tournant dans sa gouvernance et sa self-allégation de légitimité divine ou religieuse pour asseoir son pouvoir. Pendant 22 ans, il gouverna en maître, façonnant un système corrompu où la richesse du pays fut siphonnée au profit d’une famille qui, en réalité, s’est toujours vue comme la seule propriétaire du Gabon.

Lorsque Omar Bongo meurt en 2009, son fils, Ali Bongo Ondimba, lui succède, poursuivant la même logique de monopole du pouvoir. La famille Bongo régna sans partage, instaurant des coups d’État électoraux, modifiant la constitution à leur convenance, et utilisant la fraude pour maintenir la façade démocratique. Des institutions comme la Cour constitutionnelle, la police, la justice, sont devenues des instruments de validation de leur pouvoir personnel, verrouillant tout espace de contestation. La composition des parlements, la nomination des juges, la falsification des résultats électoraux : tout était contrôlé pour assurer la continuité de la dynastie.

Les dérapages ne manquèrent pas : corruption endémique, enlèvements, tortures, détournement massif des fonds publics et pillage systématique des richesses nationales. Pendant qu’aux yeux du monde, ils prétendaient assurer la stabilité et la croissance, la majorité du peuple vivait dans la misère, dans l’ignorance et dans la peur.

La chute de la famille Bongo : une crise de légitimité qui a éclaté en 2023

Depuis plusieurs années, la famille Bongo se trouvait dans une situation de crise politique totale. Ali Bongo, qui lui aussi régna de manière opaque, connut un déclin de légitimité grandissant. Après plusieurs tentatives de maintien au pouvoir, il fut victime d’un AVC à l’étranger en 2018, qui le plongea dans une dépendance totale. Pendant tout ce temps, sa femme, Sylvia Bongo, et leur fils, Noureddin Bongo Valentin, prirent en main la gestion de l’État, sans aucune légitimité électorale, laissant le peuple et les institutions dans l’ombre.

Ce qui se passa lors de l’élection présidentielle de 2023 est une illustration flagrante de tout le système corrompu qui régnait : une mascarade électorale organisée pour maintenir leur contrôle. La famille Bongo, à travers leurs proches, falsifia les résultats, manipulant la population et s’appuyant sur un arsenal de fraudes, de manipulations et de violence pour préserver leur pouvoir. Mais face à cette dégradation totale, une fronde militaire éclata.

Le coup d’État militaire de 2023 survint comme un soulagement pour une majorité de citoyens gabonais. Les forces armées, Fatiguées d’un régime de plus en plus oppressif, corrompu et incapable de gouverner, ont décidé de mettre fin à cette monopolisation du pouvoir. La mascarade électorale fut annulée, et un Président de Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, fut investi dans un contexte de crise majeure institutionnelle.

La gestion du pouvoir par la famille Bongo : un système de la captation de richesse et de contrôle social

Depuis l’accession d’Omar Bongo au sommet de l’État en 1967, la famille Bongo a mis en place un système de pouvoir fondé sur la concentration des ressources, la domination des institutions et la suppression de toute opposition. Ce système s’est traduit par une captation systématique des richesses nationales, un appareil répressif puissant, et une manipulation constante des processus démocratiques pour préserver leur hégémonie. Il ne s’agit pas uniquement d’un régime personnel, mais d’un contrôle social où la majorité de la population a été maintenue dans l’ignorance, la pauvreté et la dépendance.

Captation des richesses : une guerre économique au service d’une dynastie

Les richesses du Gabon, notamment celles liées au pétrole, au manganèse, au bois et à d’autres ressources naturelles, ont été pillées à grande échelle. Le système de monopoles, d’octroi de contrats opaques, et de détournements massifs a permis à la famille Bongo d’accumuler une fortune colossale, souvent dissimulée dans des paradis fiscaux à travers le monde. La gestion économique n’a été qu’un instrument de redistribution au profit de proches, d’alliés et de membres de la famille, laissant la majorité du peuple dans une situation de pauvreté chronique.

Un appareil répressif et de contrôle social pour assurer la stabilité du régime

Pour maintenir ce système, la famille Bongo a contrôlé l’ensemble des institutions sécuritaires. La police, la gendarmerie, la justice, la justice constitutionnelle, tous ces rouages étaient aux ordres. Toute voix dissidente était réprimée : arrestations arbitraires, disparition de leaders politiques, intimidation, tortures et assassinats ont rythmé la gouvernance. La presse indépendante a été muselée, remplacée par des médias de propagande appartenant à la famille ou à ses alliés. La société civile a été contrôlée, neutralisée, afin d’éviter tout mouvement susceptible de remettre en cause l’ordre établi.

Manipulation des processus démocratiques : une farce électorale

Les élections au Gabon ont été systématiquement truquées, avec des résultats orchestrés dans les coulisses pour donner une légitimité démocratique à une dynastie dont le seul véritable Chef était Omar Bongo, puis Ali Bongo. La Cour constitutionnelle, qui aurait dû être garante de la légalité, n’était qu’un instrument de validation de la fraude : chaque scrutin était une pièce de théâtre destinée à faire croire au peuple que la démocratie existait.

Une caste privilégiée et un peuple oublié

Tout ce système a favorisé une caste élitiste composée de membres de la famille, de proches, et de collaborateurs fidèles, souvent issus du cercle du pouvoir ou de l’administration publique. Pendant ce temps, le peuple gabonais, majoritairement pauvre, victime d’une exclusion systématique, n’avait plus voix au chapitre. L’accès à l’éducation, à la santé, à l’emploi n’était qu’un mirage pour la majorité, car l’État n’était qu’un outil au service de la famille et de ses alliés.

La crise explosive : l’éclatement du système de la famille Bongo en 2023

Depuis plusieurs années, ce système s’est fragilisé. Les effets de la corruption massive, de la mauvaise gouvernance, et de l’usure du régime ont conduit à une crise majeure. Lorsque Ali Bongo fut victime de son AVC en 2018, le pouvoir de la famille fut mis à rude épreuve. Sa femme, Sylvia Bongo, et leur fils, Noureddin Bongo Valentin, prirent alors en main la gestion du pays, sans aucune légitimité électorale. La majorité des citoyens considéraient qu’ils exerçaient un pouvoir de manière illégitime, à la faveur de fraudes massives.

Ce contexte a créé une situation explosive : les contestations sociales, la méfiance envers les institutions, la montée des revendications populaires, ont fini par atteindre un point critique. La communauté internationale, jusque-là aveugle ou complice, a commencé à faire pression. La contestation populaire, aux côtés du mouvement militaire, a abouti à la chute de la famille Bongo en août 2023, marquant la fin d’une domination de 56 ans.

Ce qui a motivé le coup d’État militaire de 2023

Les militaires, fatigués de voir leur pays exploité, assassiné par la corruption, et victime de l’oppression, ont décidé d’agir pour sauver le Gabon. Leur intervention n’était pas une volonté de prendre le pouvoir pour lui-même, mais un acte de légitime défense contre le système de contrôle et de détournement instauré par la famille Bongo depuis plus d’un demi-siècle. La situation était devenue intenable : la majorité des citoyens, marginalisés et appauvris, vivait dans la misère tandis que la famille au pouvoir et ses proches accumulaient des fortunes illégales. Les institutions, entièrement aux ordres du régime, ne représentaient plus aucune légitimité démocratique, renforçant le sentiment que le pays était devenu une propriété privée des Bongos, régie par la loi du plus fort.

Les forces armées, qui devaient être les garants de la souveraineté et de l’indépendance nationale, ont fini par se rendre compte qu’elles étaient elles aussi corrompues ou instrumentalisées pour protéger un système oppressif. La détérioration des conditions de vie, l’absence d’une gouvernance transparente, la persistance de fraudes électorales massives, et surtout la montée de la colère populaire ont créé un contexte propice à un changement radical.

Ce fut donc un coup de force basé sur la légitime aspiration des citoyens à une démocratie authentique et une gouvernance équitable. La prise de pouvoir par la force militaire n’était pas un acte de vengeance ou de conquête personnelle, mais une tentative de mettre fin à un régime kleptocratique, de réinstaurer la souveraineté populaire et de restaurer la dignité du peuple gabonais. La transition vers une nouvelle gouvernance, sous la direction du Général Brice Clotaire Oligui Nguema, se voulait une étape nécessaire pour dissoudre le système corrompu, reconstruire l’État sur des bases saines, et ouvrir une voie vers le développement et la justice sociale.

Les enjeux de cette rupture avec le passé

Ce changement radical pose néanmoins plusieurs questions essentielles : quelles seront les mesures concrètes pour retrouver la légitimité, la transparence, et la justice ? Comment faire en sorte que cette transition ne soit pas seulement un changement de visage, mais une transformation en profondeur du système ? La répression et la justice devront-elles faire leur travail pour élucider tous les détournements et crimes du régime Bongo ? La nouvelle équipe dirigeante pourra-t-elle instaurer une démocratie véritable, libérée de l’influence de familles ou de clans ? Ces interrogations reflètent la complexité d’un pays qui a été gouverné de manière autocratique durant plus de cinq décennies.

Une fin programmée pour une dynastie, mais un début pour le peuple

Il ne faut pas croire que cette crise marque une fin définitive du système de pouvoir familial – la famille Bongo restera dans l’histoire comme celle qui a, pendant 56 ans, contrôlé et exploité le Gabon. Mais elle marque surtout le début d’une nouvelle ère pour le pays, où la souveraineté, la justice et la démocratie pourraient enfin retrouver leur place. Le défi principal sera de rétablir la confiance dans les institutions, de poursuivre les responsables des détournements et des violations des droits humains, et surtout d’engager un processus crédible de reconstruction nationale.

En définitive, le coup de libération de 2023 apparaît comme une étape de rupture salutaire pour le Gabon, un pays longtemps enclavé dans une dynastie qui a fait de son pouvoir un instrument d’enrichissement personnel plutôt que de service public. La tâche qui reste à relever est immense, mais la volonté du peuple et des forces vives du pays d’avancer vers la démocratie, la transparence et le progrès doit servir de guide dans cette nouvelle étape.