Diplomatie et pacification : Le dialogue entre le Gabon et la Guinée Équatoriale face au différend frontalier

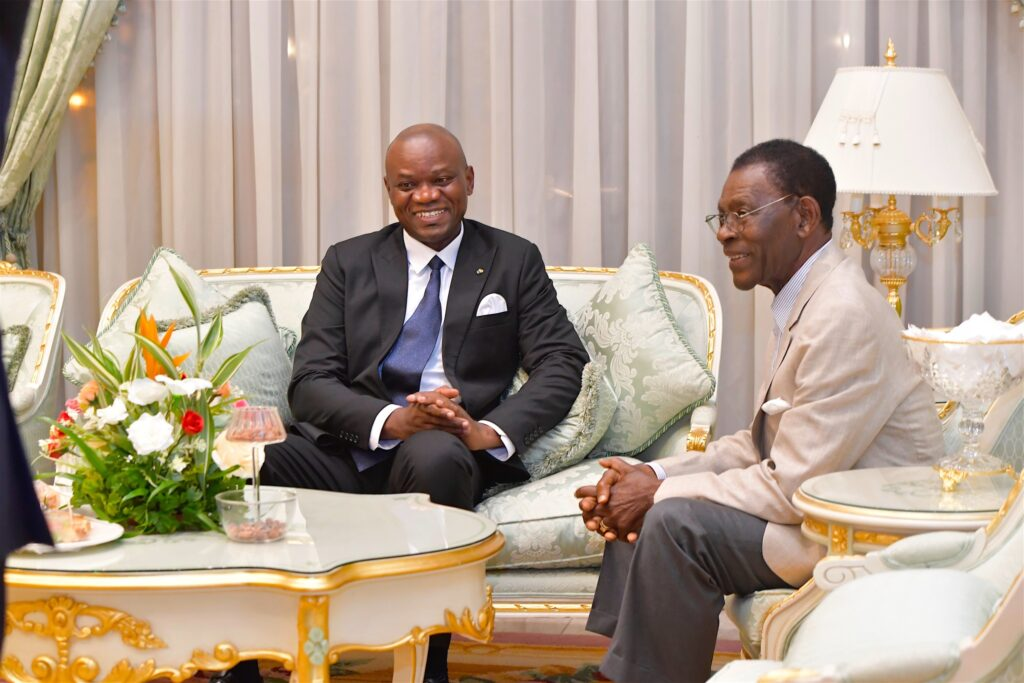

Dans un contexte géopolitique marqué par l’importance croissante de la stabilité régionale en Afrique centrale, le différend frontalier entre le Gabon et la Guinée équatoriale a longtemps été une source d’incertitude et de tensions susceptibles d’affecter la sécurité et la coopération économique dans cette zone stratégique. Cependant, la récente rencontre en tête-à-tête entre le président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, et son homologue de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, marque un tournant décisif dans la gestion pacifique de cette crise.

Ce sommet, organisé à Malabo, symbolise la volonté commune des deux pays de privilégier le dialogue constructif et la coopération diplomatique dans l’objectif de résoudre pacifiquement leur différend. C’est une démarche qui va bien au-delà d’une simple résolution de conflit : elle témoigne d’un leadership éclairé et d’une aspiration à une stabilité durable, resserrant ainsi les liens entre ces deux nations limitrophes.

Un contexte de tensions et de revendications historiques

Les questions territoriales entre le Gabon et la Guinée équatoriale trouvent leurs racines dans l’histoire coloniale, notamment dans les tracés hérités des frontières héritées des puissances coloniales européennes. La zone frontalière concernée, notamment la bande côtière entre la province gabonaise de l’Estuaire et la région équato-guinéenne de Kie-Ntem, a été le théâtre de revendications conflictuelles qui n’ont cessé d’alimenter les tensions. Ces litiges, souvent exacerbés par des enjeux économiques liés aux ressources naturelles, notamment le pétrole, le bois et les minerais, ont créé un climat d’incertitude pour les populations locales, défiant la fragile coopération bilatérale et alimentant parfois des sentiments nationalistes.

Les enjeux liés à ces revendications frontalières dépassent largement la dimension territoriale. Ils portent également sur la souveraineté, le contrôle des ressources stratégiques, la sécurité des populations riveraines, et la stabilité économique régionale. La présence de ressources naturelles abondantes dans ces zones sensibles rend le conflit potentiellement explosif, d’autant plus qu’il existe une compétition effective pour l’accès à ces richesses, parfois alimentée par des acteurs extérieurs ou des intérêts spécifiques.

La voie de la diplomatie préventive et pacifique

Face à cette situation, la décision de réunir Oligui Nguema et Obiang Nguema Mbasogo démontre une volonté claire d’éviter l’escalade conflictuelle. Le fait que ces deux dirigeants aient choisi de privilégier le dialogue plutôt que la confrontation armée ou la posture de méfiance montre qu’ils ont compris que la stabilité régionale ne peut être obtenue durablement que par la concertation et la coopération.

La création d’un comité d’experts mixte constitue une étape fondamentale dans cette démarche. Composé de diplomates, de géographes, de juristes spécialisés en droit international, ainsi que de représentants des ministères concernés, ce comité aura pour mission d’étudier en profondeur chaque point de friction, de faire la lumière sur les revendications et de proposer une solution qui réponde aux exigences légales, historiques et diplomatiques. L’objectif est de parvenir à un consensus équilibré, conforme au droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), qui régit la délimitation des zones maritimes. La transparence et la rigueur scientifique seront essentielles pour aboutir à une décision intégrant tous les enjeux, tout en apaisant les tensions.

Enjeux et opportunités liés à cette initiative

Au-delà de la simple résolution du différend, cette démarche s’inscrit dans une logique de renforcement global de la coopération bilatérale. La stabilité frontalière est une condition sine qua non pour favoriser la collaboration économique, sécuritaire et politique entre ces deux pays. En s’inscrivant dans une dynamique plus large, cette initiative pourrait ouvrir la voie à des accords de partenariat dans plusieurs secteurs clés, notamment la sécurité commune face aux défis du terrorisme, la lutte contre la criminalité transfrontalière, et la gestion concertée des ressources naturelles dans la zone frontalière.

Par ailleurs, la possibilité d’intégrer des observateurs et des soutiens techniques de l’Union africaine ou de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) constitue une étape supplémentaire pour garantir la légitimité et l’indépendance du processus. Ces institutions pourront apporter leur expertise pour garantir la transparence des négociations et faciliter la mise en œuvre de toute solution adoptée. Elles renforceront également la crédibilité du processus, en lui conférant une dimension multilatérale et inclusive.

Ce processus témoigne aussi de la maturité diplomatique de ces deux nations, qui ont compris que la stabilité régionale n’est pas uniquement un enjeu de souveraineté nationale, mais une responsabilité collective pour garantir la paix, la sécurité et la prospérité dans la région.

Une démarche exemplaire sur le continent africain

L’approche adoptée par le Gabon et la Guinée équatoriale constitue un exemple probant de diplomatie préventive, susceptible d’inspirer d’autres pays confrontés à des tensions frontalières ou territoriales. Trop souvent en Afrique, les différends frontaliers ont dégénéré en conflits ouverts, retardant le développement national et régional, et causant des souffrances humaines considérables. La gestion de ce différend par le dialogue est une preuve que l’Afrique est désormais prête à privilégier la paix et la négociation pour préserver ses intérêts communs.

Cette démarche souligne également la nécessité pour les dirigeants africains d’adopter une vision à long terme, de privilégier l’intérêt général et de faire preuve de courage politique face à des enjeux souvent sensibles et complexes. En privilégiant la transparence, la concertation et le respect du droit international, ces deux chefs d’État montrent qu’une résolution pacifique des conflits est possible, même dans des contextes où les revendications sont anciennes et où la méfiance règne. Ils donnent ainsi un signal fort à leurs populations, leur montrant qu’un leadership responsable se traduit par une attitude constructive et apaisante.

Pourquoi cette étape est cruciale pour les citoyens

Pour les citoyens gabonais et équato-guinéens, cette initiative représente une étape essentielle vers un avenir plus serein, marqué par la stabilité et la coopération. La paix est un fondement indispensable pour le développement économique, la sécurité, et la cohésion sociale. La gestion pacifique du différend permet également de réduire les risques de conflits futurs entre ces deux pays, ce qui est bénéfique pour l’ensemble de la région.

Le Président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui incarne la nouvelle génération de dirigeants du Gabon, souhaite sans doute inscrire son action dans une logique de responsabilité et d’ouverture. Son engagement en faveur de la diplomatie active rassure ses citoyens et montre qu’il privilégie des solutions durables plutôt que la confrontation ou la récupération politique. Quant à Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, son engagement à préserver la paix et à renforcer la stabilité régionale légitime sa position de leader, responsable d’un pays riche en ressources mais confronté aux défis de la gouvernance et du développement.

Conclusion : En définitive, cette rencontre historique entre Oligui Nguema et Obiang Nguema Mbasogo s’inscrit dans une dynamique proactive qui pourrait servir de modèle pour d’autres situations conflictuelles en Afrique et dans le monde. Leur volonté de dialoguer, d’écouter et de bâtir ensemble une solution pacifique démontre que la diplomatie demeure l’arme la plus efficace pour préserver la paix dans des zones sensibles, notamment en Afrique centrale. Elle témoigne aussi d’une maturité politique et d’un sens de la responsabilité que doivent incarner les dirigeants face aux enjeux de stabilité et de prospérité de leur peuple.

Le vrai défi reste aujourd’hui de transformer cette volonté en actions concrètes, durables et respectueuses des engagements pris. Si cette démarche aboutit, le différend fronto-gabonais, longtemps source de tension, pourrait devenir un exemple de réussite, témoignant que la paix, bien négociée et appliquée, est toujours à la portée des nations qui savent privilégier le dialogue et la coopération.