Le courage et le théâtre de la politique locale gabonaise : analyse d’un épisode électoral à Libreville

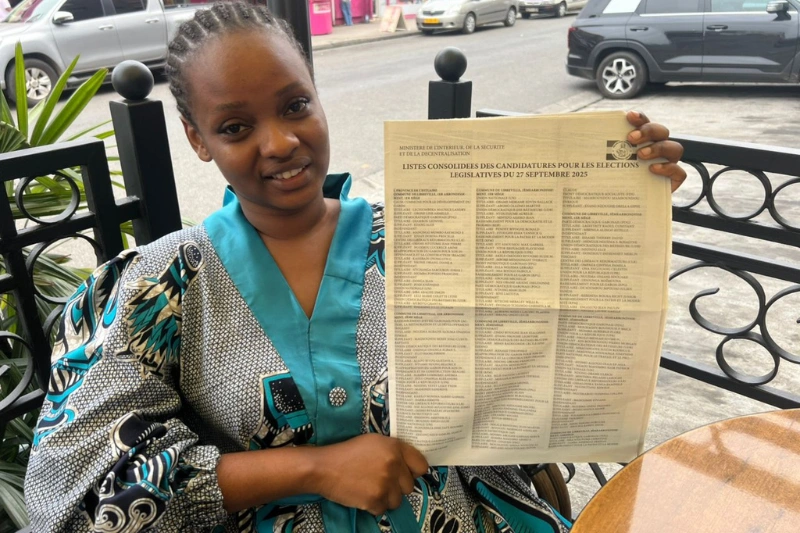

Dans le tumulte des élections municipales, une jeune candidate s’est retrouvée au cœur d’un récit qui mêle courage, controverse et une dose marquée de dramatisme médiatique Baptisée ici KENGUE Haresse, elle habite Libreville et, selon les récits publics, a déposé son dossier pour les élections locales, mais a vu son nom absent des listes publiées. Face à cette situation et à la réaction des autorités, elle a choisi une voie d’action spectaculaire: pousser le débat sur les réseaux sociaux, puis mener une série d’actions publiques, allant jusqu’à un sitting devant le portail du ministère de l’Intérieur et une longue nuit passée à attendre une résolution. Cette affaire soulève des questions profondes sur le fonctionnement des élections locales, la gestion des recours, et la manière dont les émotions et les stratégies de communication peuvent remodeler le paysage politique.

Contexte et faits rapportés

Le dossier et la liste des candidats : selon les propos relayés, KENGUE Haresse aurait déposé son dossier de candidature pour les élections municipales. Or, lors de la publication des listes, son nom n’apparaissait pas. Cette omission a été perçue comme une faute, ou du moins comme une anomalie, qui mérite clarification et recours.

Les recours et la procédure : la candidate aurait été informée par la Commission chargée des élections d’entreprendre un recours auprès de la juridiction compétente, invoquant la Cour administrative. Le refus du recours ou son statut exact demeure à clarifier dans les sources publiques.

Les actions publiques de protestation : elle aurait organisé un sitting, passé une nuit devant le portail du ministère de l’Intérieur, et soutenu que, si la situation n’était pas résolue, elle ne bougerait pas. Cette mobilisation présente un mélange de détermination personnelle et de mise en scène médiatique.

Le verdict et l’avenir politique : malgré les difficultés perçues, la candidate persiste et est présentée comme candidate potentielle pour les municipales. Ce récit est perçu par certains comme un « combat » ou une manifestation de bravoure.

Analyse des dimensions démocratiques et institutionnelles

Transparence et fiabilité des listes électorales

Les listes électorales et leur publication constituent une étape essentielle du processus démocratique. L’absence d’un candidat sur une liste peut résulter d’erreurs administratives, de blocages procéduraux ou de litiges sur des pièces manquantes.

Questions critiques :

Quelles sont les règles précises régissant le dépôt des dossiers et la publication des listes dans le contexte gabonais ?

Quels sont les mécanismes de vérification et les délais pour corriger les omissions ?

Comment les autorités garantissent-elles l’égalité de traitement entre les candidats et la transparence du processus ?

Le rôle des recours et des voies judiciaires

Le recours à la voie administrative et, le cas échéant, à la justice administrative est courant pour contester des décisions ou des omissions. La formulation exacte et les motifs de recours (manquement administratif, non-conformité des documents, etc.) méritent une évaluation précise.

Questions critiques :

Dans quel délai un candidat peut-il introduire un recours après publication des listes ?

Quels sont les critères d’admissibilité et les preuves requises pour démontrer une omission ou une erreur ?

o Quelle est la probabilité d’un rétablissement effectif du nom d’un candidat via ces recours ?

Le poids des émotions et de la communication sociale

Le récit met en lumière une dynamique où le déplorable et le spectaculaire, plus que le programme, attire l’attention du public. Les réseaux sociaux jouent ici un rôle central dans la mobilisation et la narration

Questions critiques :

Dans quelle mesure les émotions et les performances publiques influencent-elles l’opinion publique et les décisions des autorités ?

Le système électoral et médiatique gabonais est-il équipé pour distinguer les arguments fondés sur le droit des démonstrations émotionnelles ?

Quelles mesures encouragent une culture politique axée sur les idées et les plans concrets plutôt que sur les démonstrations publiques ?

Le travail des jeunes et la perception citoyenne

Le courage des jeunes candidats

L’engagement d’un jeune dans la sphère politique locale peut être perçu comme un signe positif de vitalité démocratique : volonté de participer, de soumettre des idées et de s’impliquer dans la gestion publique.

Cependant, les récits qui privilégient l’émotion ou les gestes spectaculaires peuvent aussi brouiller les enjeux réels du programme, des compétences et de l’expérience.

Le débat autour des “doctorants” et des “maternelles de la politique”

Le texte présente une critique acerbe de la transition entre la « philosophie » du débat technique et la pratique politique fondée sur des gestes émotionnels.

Questions critiques :

Comment rétablir l’équilibre entre authenticité, compétence et communication efficace chez les jeunes candidats ?

Comment les partis politiques et les institutions peuvent-ils favoriser un dialogue citoyen axé sur les projets, les budgets et les impacts ?

Questions éthiques et implications pour la démocratie

Est-ce que les opinions publiques, nourries par des récits dramatiques, risquent d’éclipser les questions de fond telles que la gouvernance, la viabilité des projets et la gestion budgétaire ?Dans quel cadre les autorités doivent-elles répondre de manière proportionnée et respectueuse, sans pour autant céder à des pressions émotionnelles ?Comment les médias, locaux et nationaux, peuvent-ils couvrir ce type d’événements en évitant de simplifier à l’extrême ou de dénigrer le protagoniste sans preuves ?

À propos du style narratif et de l’analyse médiatique

Le récit qui entoure la candidature de KENGUE Haresse illustre une tendance intéressante dans certaines démocraties locales : la politisation rapide des émotions et la mise en scène de la contestation comme acte politique. Cette dynamique peut servir de signal sur plusieurs plans :

La nécessité d’un cadre clair et accessible pour les dépôts de dossiers et les publications de listes.L’importance d’un système de recours transparent, rapide et effectif.Le besoin d’un monde politique qui valorise la compétence et les projets plutôt que les performances émotionnelles.Le rôle des médias comme témoins et interprètes : ils peuvent amplifier des récits importants mais doivent aussi accompagner les citoyens de la manière la plus précise et vérifiable possible.

Idées et recommandations pour renforcer la démocratie localeAméliorer la clarté des procédures : publier des guides simples et détaillés sur les dépôts, les délais, et les motifs de rejection ou d’ajout de noms sur les listes.

Renforcer l’accès à la justice administrative : mécanismes de recours accessibles, délais raisonnables et traduction des décisions en langage courant.

Promouvoir le débat programmatique : organiser des forums publics, des débats entre candidats, des sessions burst autour des propositions concrètes, du financement et des impacts.

Former les journalistes et les communicants : encourager une couverture qui privilégie les programmes, les budgets, les échéanciers et les résultats attendus.

Encourager la participation citoyenne : encourager les associations locales et les organisations de jeunes à participer au processus de surveillance, de vérification et de feedback.

Conclusion et perspective

L’épisode autour de KENGUE Haresse rappelle que la démocratie locale est un apprentissage permanent, où courage et authenticité sont précieux mais doivent être complétés par des mécanismes robustes et transparents pour garantir l’équité et la confiance dans les institutions. Le point clé demeure : une société qui aspire à des municipales responsables doit d’abord structurer ses procédures, clarifier ses règles et favoriser un débat politique fondé sur des programmes solides et mesurables. Si le porte-voix des émotions peut parfois éclairer des angles morts, c’est l’efficacité des institutions et la clarté des arguments qui détermineront la légitimité et la durabilité des choix démocratiques.